El entrenamiento de resistencia de élite requiere una interacción sofisticada entre la fisiología, la psicología del rendimiento y la organización estratégica del proceso de entrenamiento. Noruega, una de las potencias mundiales en deportes de fondo, ha desarrollado un enfoque metodológico integrador que combina ciencia, práctica y contexto. A través del análisis de dos investigaciones recientes sobre las prácticas de entrenamiento de doce entrenadores noruegos responsables de más de 380 medallas internacionales (Tønnessen et al., 2024; Sandbakk et al., 2025), y de diferentes investigaciones que describen aspectos metodológicos y prácticos (Stooggl et al 2015; Tønnessen et al 2014; Casado et al 2022; Casado et al 2023) y estudios de caso (Solli et al 2017; Tjela 2013; Tjela 2019) en esta entrada de blog se explora los principios comunes, las variaciones específicas por deporte y la lógica subyacente que define los modelos de entrenamiento exitosos. La revisión revela una adhesión estratégica al modelo de alto volumen y baja intensidad, un uso pragmático de la periodización tradicional, y una atención sistemática a la calidad, sostenibilidad y control del proceso.

En el exigente mundo del alto rendimiento, los deportes de resistencia representan una de las pruebas más duras para el cuerpo y la mente humana. Alcanzar y sostener la élite en estas disciplinas no es solo una cuestión de genética privilegiada o talento innato, sino el resultado de años de entrenamiento sistemático, adaptación fisiológica continua y decisiones estratégicas cuidadosamente orquestadas. El atleta de resistencia debe no solo tolerar volúmenes e intensidades elevadas durante largos periodos, sino también sincronizar sus picos de forma con los momentos clave del calendario competitivo.

Aunque la teoría del entrenamiento ha avanzado significativamente —con modelos consolidados sobre la periodización, el control de carga y las adaptaciones crónicas al esfuerzo—, la realidad práctica del entrenamiento diario aún exige una dosis importante de intuición, sensibilidad contextual y experiencia acumulada.

Un ejemplo paradigmático de esta integración entre ciencia y práctica es el modelo noruego. Noruega, con una población relativamente pequeña, se ha posicionado como una potencia mundial en deportes de resistencia, liderando el medallero per cápita en diversas disciplinas olímpicas. Esta hazaña no es fruto del azar, sino de una cultura deportiva donde la investigación aplicada, la innovación metodológica y el conocimiento empírico conviven y se retroalimentan.

Durante la última década, Noruega ha emergido como una potencia mundial en deportes de resistencia, evidenciado en los logros de atletas como los hermanos Ingebrigtsen en atletismo, Kristian Blummenfelt en triatlón y Johannes Høsflot Klæbo en esquí de fondo. Este fenómeno no es producto del azar, sino el resultado de un enfoque sistemático, meticulosamente planificado, basado en principios científicos, individualización del entrenamiento y monitoreo fisiológico constante. El llamado “modelo noruego de entrenamiento” ha capturado la atención de la comunidad científica, generando un volumen creciente de literatura que analiza sus componentes, resultados y aplicabilidad.

A diferencia de los modelos clásicos polarizados o piramidales, el modelo noruego propone una distribución de intensidad enfocada en zonas específicas del umbral (entre 2–4 mmol/L de lactato), una manipulación estructurada de la carga y el uso extendido de sesiones dobles orientadas al umbral, conocidas como “double threshold training”. Estas sesiones están diseñadas para acumular estímulo fisiológico sin inducir una fatiga excesiva, permitiendo altos volúmenes de entrenamiento de calidad (Sandbakk et al., 2025; Casado et al., 2023).

A nivel fisiológico, este enfoque se basa en maximizar las adaptaciones oxidativas, mitocondriales y enzimáticas a través de cargas repetidas, controladas y sostenibles, generando beneficios similares o superiores al entrenamiento tradicional de alta intensidad (Stöggl et al., 2015). Además, se apoya en herramientas de control como el monitoreo del lactato, la frecuencia cardíaca, la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), para optimizar la carga interna y preservar la adaptabilidad individual (Tønnessen et al., 2024).

Una ventaja adicional del sistema noruego de entrenamiento, monitorización y evaluación de la resistencia es la creación y el perfeccionamiento de un marco uniforme para definir el contenido del entrenamiento en todos los deportes de resistencia, lo que permite realizar comparaciones válidas entre atletas y deportes (Sandbakk et al 2025).

La presente entrada de blog tiene como objetivo analizar el modelo noruego de entrenamiento de resistencia, integrando datos provenientes de estudios científicos recientes (Tønnessen et al., 2024; Sandbakk et al., 2025; Stooggl et al 2015; Tønnessen et al 2014; Casado et al 2022; Casado et al 2023; Solli et al 2017; Tjela 2013; Tjela 2019) , y evidencia práctica del trabajo con atletas de élite. A través de esta revisión crítica, se buscará no solo comprender los principios fisiológicos y metodológicos que sustentan este enfoque, sino también evaluar su aplicabilidad en otros contextos deportivos, categorías formativas y niveles de rendimiento.

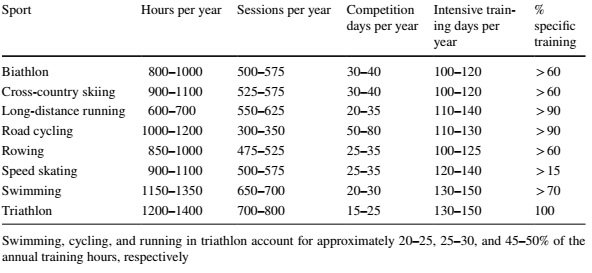

Tabla que reporta el rango de volumen anual en hs de las diferentes disciplinas analizadas por Tønnessen et al., 2024.

Planificación anual (macrociclo). Todos los entrenadores analizados en los estudios Sandbakk y Tønnessen, reportan adherirse a un modelo de periodización tradicional de inspiración clásica (Matveev), caracterizado por un énfasis inicial en alto volumen y una gradual transición hacia menor volumen y mayor intensidad y especificidad conforme se acerca el período competitivo. En otras palabras, construyen una amplia base aeróbica en pretemporada y conforme avanza la temporada incorporan entrenamientos más intensivos y específicos de competición mientras reducen las cargas totales. Este modelo tradicional suele implicar un pico principal de rendimiento al año (periodización simple), típico en varios deportes analizados donde la temporada competitiva principal dura ~3–4 meses. Sin embargo, en disciplinas con calendarios más complejos o prolongados (por ejemplo, el ciclismo de ruta con 50–70 días de competición al año), los entrenadores combinan elementos de periodización por bloques para manejar picos múltiples o competencias muy cercanas. En general, la periodización se aplica de forma pragmática, ajustándose a diversos condicionantes externos: fechas de competencia, campamentos en altitud, disponibilidad de instalaciones (nieve, hielo, piscina) y otros factores organizativos.

Este enfoque híbrido refleja la necesidad de flexibilidad. Por ejemplo, algunos entrenadores señalaron que solo usan periodización en bloque en contextos puntuales – como bloques de entrenamiento en altitud o periodos de competiciones encadenadas – manteniendo el enfoque tradicional el resto del año. Pese a críticas teóricas a la periodización tradicional (p. ej. intentar desarrollar muchas capacidades simultáneamente, o dificultad para mantener picos de forma prolongados), los entrenadores noruegos la consideran una base sólida, complementándola con adaptaciones modernas cuando es necesario. En palabras de un entrenador: “La planificación anual se basa en la periodización de Matveev con macro, meso y microciclos… El modelo tradicional forma la base de nuestra periodización anual”.

| Deporte | Periodización Macro- y meso | Periodización Micro |

|---|---|---|

| Carrera de larga distancia | Principalmente tradicional, intercalado con bloques de entrenamiento en altura. | Cargas semanales relativamente uniformes interrumpidas por viajes y campamentos de altura o competiciones. |

| Biatlón | Periodización tradicional durante el periodo de preparación, intercalada con bloques de entrenamiento en altura.

Bloques de carrera intensos durante el periodo de competición, con entrenamiento de baja intensidad entre ellos. |

Incorporación regular de semanas de entrenamiento de carga fácil cada 3 o 4 semanas (es decir, 1 o 2 sesiones de entrenamiento menos, reducción del 25 al 35 % en el volumen de entrenamiento) |

| Remo | Periodización principalmente tradicional, pero con bloques de i) entrenamiento en altura y ii) entrenamiento de preparación (alto volumen, baja intensidad) entre períodos de competición intensiva. | Incorporación regular de semanas de entrenamiento de carga fácil cada 3 o 4 semanas (es decir, 1 o 2 sesiones de entrenamiento menos, reducción del 25 al 35 % en el volumen de entrenamiento) |

| Campo a través del cielo | Principalmente tradicional, pero con bloques de i) entrenamiento en altura y ii) entrenamiento de preparación (alto volumen, énfasis en baja intensidad) entre bloques de períodos de competición intensiva. | Incorporación regular de semanas de entrenamiento de carga fácil cada 3 o 4 semanas (es decir, 1 o 2 sesiones de entrenamiento menos, reducción del 25 al 35 % en el volumen de entrenamiento) |

| Ciclismo de ruta | Periodización tradicional durante el periodo de preparación, pero alternando bloques de competición intensiva, seguidos de semanas de recuperación antes de los periodos de entrenamiento, con mayor énfasis en intensidades bajas y moderadas (incluyendo bloques de 2 a 3 semanas en altitud). Sin embargo, la periodización depende en gran medida del programa de competición | El ajuste de la carga de entrenamiento está regulado en gran medida por el programa de competición, con periodos de competición (carreras por etapas), seguidos de periodos suaves en la transición hacia un mayor énfasis en volúmenes de entrenamiento altos. |

| Nadar | Periodización principalmente tradicional, intercalada con bloques de entrenamiento en altura. | Incorporación regular de semanas de entrenamiento de carga fácil cada 3 o 4 semanas (es decir, 1 o 2 sesiones de entrenamiento menos, reducción del 25 al 35 % en el volumen de entrenamiento) |

| Triatlón | Periodización principalmente tradicional, intercalada con bloques de entrenamiento en altura | Carga relativamente uniforme semana a semana interrumpida por viajes y campamentos de altitud o competiciones |

A nivel mesocíclico, la mayoría implementa ciclos de carga y descarga para optimizar la adaptación y prevenir lesiones. Un patrón común es 2–3 semanas de carga creciente seguidas de ~1 semana de recuperación con volumen reducido. Durante estas semanas de descarga, se recortan aproximadamente un 25–35% del volumen de entrenamiento, típicamente logrando esto con 1–2 sesiones menos y acortando la duración de las sesiones LIT. Varios entrenadores enfatizaron que estas semanas ligeras (cada tercer o cuarto microciclo) son cruciales para la recuperación física y mental en programas de alta carga. Por ejemplo, en deportes de impacto como la carrera, señalaron la importancia de “implementar sistemáticamente una semana de descarga cada 3ª o 4ª semana para prevenir lesiones, reduciendo sesiones, horas y acortando las intensivas”. En cambio, algunos entrenadores reportan una carga bastante constante semana a semana durante la preparación, con fluctuaciones mínimas salvo interrupciones por viajes o competiciones. Este enfoque más estable parece darse en disciplinas donde el riesgo de lesión por volumen es menor (p. ej. deportes de bajo impacto) o cuando se busca mantener un estímulo continuo. En esos casos, la variación de carga se introduce principalmente a través de la competición o estancias en altitud, más que mediante reducciones planificadas frecuentes.

Días clave e intensidad semanal

Un hallazgo transversal es que los entrenadores estructuran la semana de tal modo que hay 2–3 días designados como “días duros” o de sesiones clave, intercalados con días predominantemente fáciles para recuperación. En total, se realizan típicamente entre 3 y 5 sesiones de intensidad (moderada o alta) por semana, repartidas en esos 2–3 días intensivos. Todas las sesiones realizadas en zonas 3, 4 o 5 se consideran entrenamientos intensivos, por lo que incluyen tanto trabajos de umbral (MIT) como intervalos de alta intensidad (HIT). La mitad de los entrenadores entrevistados indicó que en algunos de esos días clave realizan doble sesión intensiva en la jornada – generalmente dos sesiones MIT de umbral, una por la mañana y otra por la tarde – con el objetivo de aumentar el volumen de entrenamiento de intensidad de forma tolerable. Este enfoque, conocido como “double threshold” (doble umbral), se ha popularizado en Noruega en la última década. Por ejemplo, un entrenador describe: “Los martes y jueves hacemos doble sesión de umbral en pretemporada: intervalos largos en la mañana y más cortos en la tarde. Así aumentamos el volumen alrededor del umbral anaeróbico de forma manejable, con bajo riesgo de lesión, ya que las sesiones cortas las hacemos en cinta o sobre superficie blanda”. Otro técnico detalla su aplicación en ciclismo y patinaje: “Dos veces por semana metemos doble sesión intensa en un día para elevar la cantidad de entrenamiento específico: en bici suelen ser intervalos largos al umbral (~60 min) tanto en la sesión matutina como vespertina… En patinaje a veces también doblamos, en zonas 4–6, buscando maximizar la distancia a ritmo de 5000–10000 m”. Estas estrategias muestran cómo los entrenadores de élite priorizan acumular volumen de trabajo en intensidades clave (especialmente umbral) manteniendo al mismo tiempo suficiente recuperación, ya sea mediante días fáciles entre días duros o utilizando modalidades con menor carga mecánica para las sesiones adicionales.

En síntesis, el modelo de periodización seguido por los entrenadores noruegos de fondo combina la tradición lineal (base amplia, pico competitivo con más intensidad) con una aplicación flexible acorde a las realidades del calendario y la fisiología del atleta. Se destaca la importancia de una planificación semanal con ritmo cíclico (días duros alternados con suaves, semanas de descarga periódicas) para optimizar la adaptación continua a lo largo de una temporada extensa. A continuación, examinamos cómo se concretan estos principios en las sesiones de entrenamiento específicas de baja, media y alta intensidad, que son los ladrillos básicos de la programación.

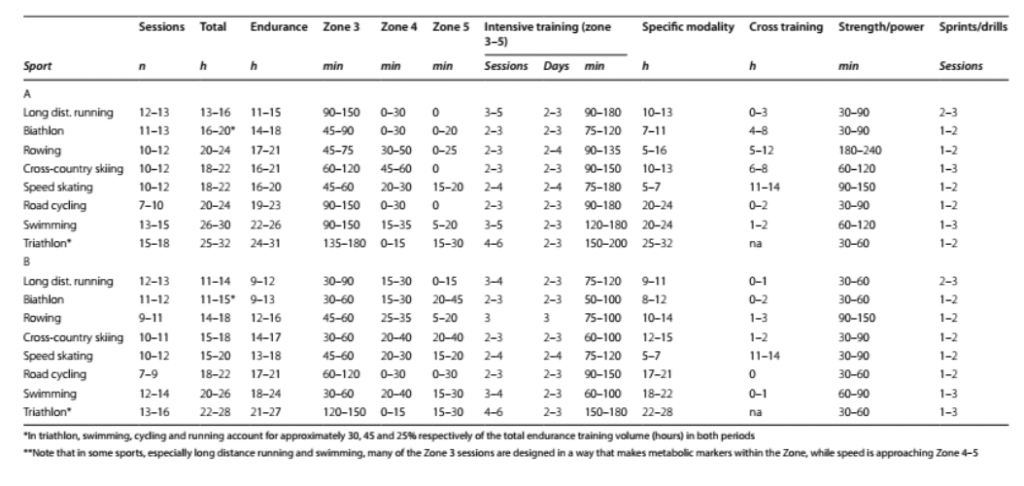

Volumen de entrenamiento semanal en deportes de resistencia olímpicos, zonas de intensidad y modalidades de ejercicio para semanas típicas de entrenamiento de alta carga en el período de preparación (A) y semanas de entrenamiento durante el período competitivo (B) descritas por entrenadores de clase mundial

Siguiendo la terminología utilizada por los entrenadores noruegos, se clasifica la intensidad en tres categorías: baja intensidad (LIT), aproximadamente equivalente a esfuerzos por debajo del primer umbral ventilatorio o aeróbico (Zona 1–2, p. ej. < ~2 mmol/L de lactato); intensidad moderada (MIT), en torno al umbral anaeróbico (Zona 3); y alta intensidad (HIT), por encima del segundo umbral (Zonas 4–5). En la práctica, estos umbrales corresponden a la transición entre un esfuerzo cómodo y uno sostenido (umbral de lactato), y luego a la transición hacia esfuerzos máximos.

Una herramienta fundamental en la planificación noruega es la escala de seis zonas de intensidad, utilizada para prescribir y monitorear el entrenamiento. Los entrenadores noruegos emplean una taxonomía común de zonas de intensidad, lo que permite estandarizar el lenguaje entre disciplinas y comparar volúmenes de trabajo con validez:

| Zona | % VO2 máx | Lactato (mmol/L) | RPE (Borg) | Tipo |

|---|---|---|---|---|

| Z1 | 50–65% | < 1.5 | 10–12 | ILUSTRACIÓN |

| Z2 | 66–80% | 1,5–2,5 | 13–14 | ILUSTRACIÓN |

| Z3 | 81–87% | 2,5–4,0 | 15–16 | CON |

| Z4 | 88–93% | 4.0–6.0 | 17–18 | GOLPEAR |

| Z5 | 94–100% | 6.0–10.0 | 18–19 | GOLPEAR |

| Z6+ | ESO | >10 | 19–20 | GOLPEAR |

El volumen total anual en los atletas de resistencia de élite es enorme – típicamente de 500 a 1200 horas anuales repartidas en 300–600 sesiones – pero la gran mayoría de esas sesiones se realizan a baja intensidad. De hecho, alrededor del 80–90% del tiempo de entrenamiento de resistencia se lleva a cabo en zona baja (LIT), quedando solo un 10–20% en intensidades superiores. A continuación se analizan por separado las características de las sesiones típicas de baja, moderada y alta intensidad, incluyendo sus objetivos fisiológicos.

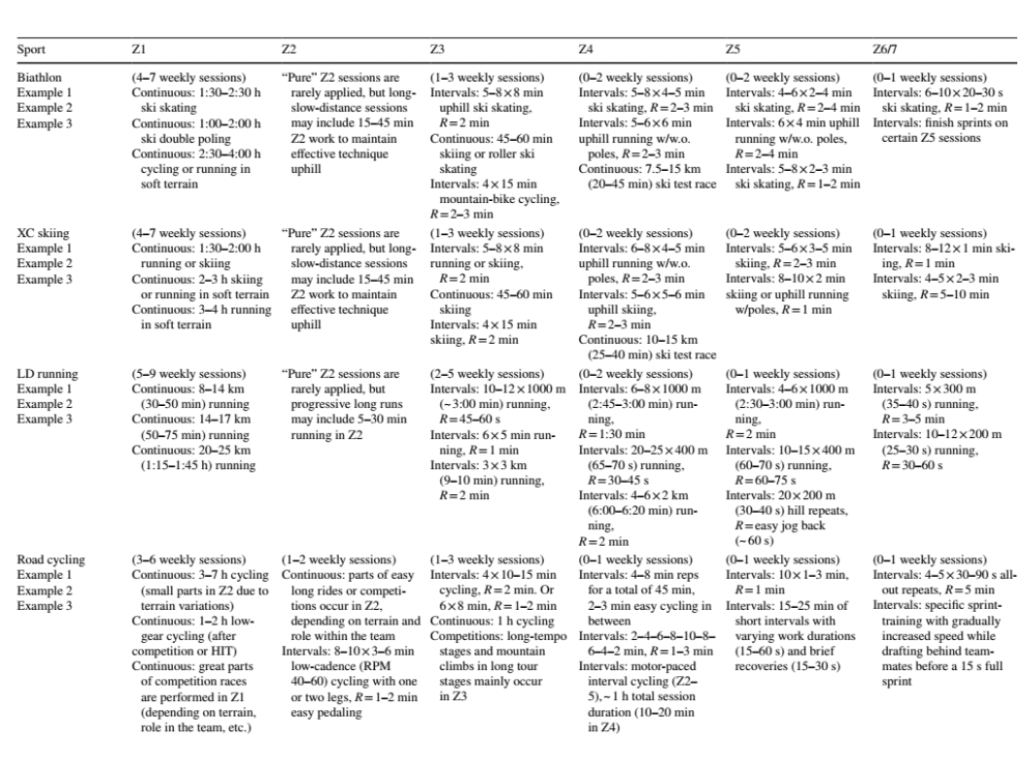

Proporción y duración: Constituye el núcleo del entrenamiento de resistencia. Aproximadamente 75–80% de todas las sesiones son LIT en los atletas estudiados, representando la mayor parte de las horas totales (~80% del tiempo de entrenamiento aeróbico). Estas sesiones suaves suelen ser de tipo continuo extensivo, manteniendo un esfuerzo confortable (Zona 1 predominantemente). La duración de cada sesión LIT varía enormemente según el deporte y la modalidad, desde unos ~30 minutos en el caso de trotes cortos de recuperación en corredores, hasta salidas largas de 4–7 horas en ciclistas de ruta. En general, los deportes sin impacto (ciclismo, remo, natación) permiten sesiones LIT más largas, mientras que en los de alto impacto mecánico (carrera) se tiende a limitar la duración por el riesgo de lesión. Por ejemplo, los entrenadores de atletismo de fondo recomiendan sesiones aeróbicas relativamente cortas y frecuentes – a menudo <60–90 min – privilegiando la consistencia diaria sobre tiradas excesivamente largas, debido a la elevada carga ortopédica de correr. En cambio, un ciclista puede realizar una única sesión de 5 horas en un día que ya cumple con gran parte de su volumen.

Modalidad y entrenamiento cruzado: En todos los deportes, la modalidad específica de competencia se usa para la mayoría del entrenamiento LIT, ya que también es una oportunidad para practicar técnica económica. No obstante, es notable el uso de entrenamiento cruzado (modalidades alternativas) para complementar el volumen aeróbico en varias disciplinas. Esto ocurre sobre todo cuando la modalidad principal impone limitaciones de carga o disponibilidad. Por ejemplo: en remo, los entrenadores integran un volumen significativo de ciclismo en zona 1, e incluso esquí de fondo clásico en invierno, para mantener la carga aeróbica cuando no se puede remar en el agua. De hecho, remar con alta frecuencia es tan demandante muscularmente que resulta beneficioso alternar con otros ejercicios aeróbicos de menor impacto. En patinaje de velocidad, la situación es extrema: apenas 150–200 h al año se entrenan específicamente sobre hielo, debido al alto estrés muscular que supone patinar aun a baja velocidad, lo que dificulta acumular horas LIT en patines. En su lugar, los patinadores hacen la mayoría de su base aeróbica en bicicleta o patín en línea durante el verano, además de ejercicios de imitación y gimnasio. También los fondistas de esquí nórdico y biatlón complementan sus sesiones LIT de esquí/roller-ski con carrera a pie (con y sin bastones) u otros medios en seco, sobre todo en pretemporada. Por otro lado, los corredores de fondo prácticamente no realizan entrenamiento cruzado salvo por precaución ante lesiones: su resistencia se entrena casi exclusivamente corriendo, optando por superficies más blandas (tierra, treadmill) para algunas sesiones a fin de reducir el impacto. En triatlón el concepto de “cruzado” es intrínseco, pues deben distribuir su volumen entre natación, ciclismo y carrera; un entrenador señaló que en triatletas de élite aproximadamente 45% del volumen se dedica al ciclismo, 30% a nado y 25% a carrera en los periodos preparatorios, priorizando el tiempo según las demandas de competencia de cada segmento.

Intensidad dentro de LIT: Aunque por definición LIT se ubica por debajo del primer umbral, no toda sesión fácil es extremadamente ligera. Los entrenadores de resistencia distinguen Zona 1 baja vs. alta. En algunos deportes, se aprovecha el rango alto de Z1 (rozando Z2) para aportar un estímulo aeróbico mayor sin salir de la “baja intensidad”. Por ejemplo, en atletismo se menciona que los rodajes LIT suelen “centrarse en la parte superior de Z1, acercándose a Z2”, especialmente en sesiones cortas (<60 min) donde un ritmo algo más vivo aún es tolerable sin acumular fatiga excesiva. De hecho, los entrenadores notan que en una corrida suave de menos de una hora es posible que el atleta pase más tiempo en zona 2 sin problema, mientras que en salidas más largas debe bajar más el ritmo para no sobrecargarse. Asimismo, en deportes como el esquí de fondo, mantener una técnica eficiente subiendo cuestas puede obligar a subir momentáneamente a Z2 pese a ser una sesión “LIT” planeada; y en remo, conseguir potencia suficiente por remada a veces requiere trabajar en el rango de Z2 incluso en entrenamientos base. Con todo, la mayoría del tiempo LIT se realiza en Zona 1 pura continua, y sesiones formuladas específicamente como “Z2” son raras en la planificación.

Adaptaciones esperadas: El entrenamiento LIT prolongado y frecuente es la piedra angular del desarrollo aeróbico. Sus beneficios son múltiples: aumenta la densidad capilar y mitocondrial en el músculo, mejora la capacidad de oxidación de grasas y la eficiencia energética, fortaleciendo la base sobre la cual las intensidades superiores generan efecto adicional. Además, al ser de baja tensión, permite acumular horas de técnica específica – p. ej., pulir la economía de carrera o la técnica de nado sin la fatiga que distorsiona la forma – y facilita la recuperación activa. Interesantemente, algunos han sugerido que las sesiones muy ligeras solo sirven para “recuperar” y no provocan adaptaciones; los entrenadores noruegos y la literatura rebaten esta idea: incluso el ejercicio suave induce señalizaciones moleculares beneficiosas (vías de señal de calcio/calmodulina, AMPK, etc.) que estimulan adaptaciones aeróbicas generales e incluso mejoras en la economía de movimiento. Es más, se argumenta que la adaptación derivada de LIT es sostenible y continua en el tiempo, mientras que los estímulos de HIT, aunque más agudos, activan vías que pronto alcanzan saturación adaptativa si se repiten demasiado frecuentemente. En resumen, los entrenadores valoran el volumen alto de LIT como cimiento imprescindible para llevar al atleta a su máximo rendimiento: “Un volumen elevado a baja intensidad es uno de los principios centrales… Para entrenar suficientes horas, la mayor parte debe ser a baja intensidad, combinando trote, ciclismo, ski-roller y esquí” señala un técnico exitoso. Solo con esa base sólida puede el deportista luego aprovechar y tolerar las cargas de entrenamiento moderado/alto y competir al mejor nivel.

Proporción y frecuencia: La intensidad moderada (alrededor del umbral anaeróbico) constituye una porción más reducida del total de sesiones, típicamente 10–15% de las sesiones anuales según los entrenadores encuestados. Esto equivale aproximadamente a 1 o 2 sesiones MIT por semana dentro de los ~3–5 entrenamientos intensivos semanales totales. Pese a su volumen menor relativo, el MIT es considerado fundamental para la mejora del rendimiento por la mayoría de entrenadores, y de hecho en los deportes de resistencia noruegos se realizan más sesiones MIT que HIT a lo largo del año. Esta prevalencia refleja una filosofía de entrenamiento “piramidal”, donde la base es mucho LIT, una cantidad intermedia de trabajo al umbral, y un volumen pequeño de trabajo muy intenso.

Diseño de las sesiones MIT: La mayoría de las sesiones moderadas se llevan a cabo en formato de intervalos (entrenamientos fraccionados) en la modalidad específica del deporte. Por ejemplo, son comunes series como 4×10 min, 5×8 min, 3×15 min al ritmo de umbral con breves pausas, según el deporte. El volumen acumulado de trabajo por sesión MIT suele oscilar entre ~20 y 90 minutos, siendo mayor en deportes donde el umbral puede sostenerse más tiempo (ej. ciclismo) y menor en aquellos más limitados mecánicamente (ej. carrera, donde quizás se hacen 20–40 min fraccionados en total). En algunos deportes, además de intervalos, ocasionalmente se realizan sesiones continuas tempo (p. ej. un trote contínuo de 30–40 min a umbral en running, o nado continuo algo por debajo de umbral en triatlón). No obstante, los entrenadores tienden a preferir el formato intervalado controlado para MIT, ya que permite acumular más minutos a intensidad de umbral sin sobrepasarlo. De hecho, diseñan muchas sesiones de zona 3 de forma que los marcadores fisiológicos se mantengan dentro del umbral, pero la velocidad/ritmo se acerque a intensidades de zona 4. Un ejemplo de natación: hacer series fraccionadas en las que el lactato permanece ~4 mmol (umbral) pero gracias a micro-paulas el nadador puede ir a un ritmo muy alto, cercano a su velocidad de 1500m (zona 4). Este tipo de intervalos umbral “rápidos” también se han empleado en atletismo (micro-intervalos de 45-60s a velocidades cercanas a VO₂max pero con pausas cortas que mantienen lactato en umbral).

Otra característica destacada es el uso de sesiones combinadas en MIT en deportes multidisciplinares: en triatlón, por ejemplo, es común emplear entrenamientos brick (ejercicio encadenado de dos disciplinas) a intensidad moderada para simular transiciones de competencia – por ejemplo, ciclismo + carrera consecutivos en Z3 para adaptar al atleta al cambio de disciplina sin sobrepasar umbral.

Objetivos y adaptaciones: El entrenamiento en torno al umbral anaeróbico se reconoce ampliamente como un determinante clave del rendimiento de fondo. Mejorar el umbral significa que el atleta puede sostener una mayor fracción de su VO₂max durante más tiempo. Las adaptaciones asociadas a MIT incluyen: aumento de la capacidad de tamponamiento y aclaramiento de lactato, mejoras en la eficiencia energética a altas intensidades submáximas, y elevación del punto en que comienza la acumulación exponencial de lactato (desplazamiento del umbral a ritmos/potencias superiores). A nivel central, las sesiones MIT también estimulan significativamente el gasto cardiaco y volumen sistólico, aunque sin los picos de estrés de un HIT. Los entrenadores noruegos valoran el MIT por ofrecer un gran estímulo de forma “manejable”: permite al atleta acumular bastante tiempo a ritmo de competición o cercano, con fatiga aguda moderada y menor riesgo de sobrecarga que si hiciera entrenamientos más intensos. Este razonamiento sustenta la adopción de estrategias como las dobles sesiones de umbral semanales mencionadas: al repartir dos entrenamientos MIT en un día (mañana y tarde), se duplica el volumen en zona 3 de ese día sin requerir intensidades máximas ni alargar excesivamente una sola sesión. De ese modo, en lugar de quizás 30 min al umbral, el atleta puede lograr 60 min en el día sumando ambas sesiones, impactando fuertemente su capacidad aeróbica específica pero todavía recuperándose con 1–2 días suaves posteriores.

Un entrenador atribuye la idea original del método de doble umbral al fondista Marius Bakken, señalando que “los intervalos de Z3 (especialmente micro-intervalos de 45–60 s) permiten acumular trabajo a velocidades de carrera más rápidas que el continuo en ese mismo rango de lactato, sin las consecuencias negativas de HIT en forma de fatiga y necesidad de recuperación prolongada”. En otras palabras, el umbral bien dosificado no deja al atleta exhausto, por lo que puede integrarse con más frecuencia semanal. Los datos confirman que, en conjunto anual, implementan considerablemente más sesiones MIT que HIT en todos los deportes, lo cual se alinea con la tradición de entrenamiento de fondo noruego de las últimas décadas. Cabe resaltar que la efectiva utilización del MIT requiere precisión: los entrenadores controlan que el esfuerzo se mantenga en el margen adecuado de lactato (≈2–4.5 mmol/L), ya que si el atleta supera ligeramente el umbral, el carácter de la sesión cambia (pasando a ser casi un HIT encubierto). Por ello, suelen monitorizar la intensidad (con frecuencia cardiaca, lactato o percepción) y enfatizar al deportista que se contenga en los primeros intervalos, buscando incluso una ligera progresión dentro de la sesión. Esta filosofía de control y progresión aparece aún más marcada en las sesiones HIT, descritas a continuación.

| Deporte | Características específicas del deporte |

|---|---|

| Carrera de larga duración | Se recomiendan sesiones de entrenamiento relativamente cortas, especialmente para las zonas 1-3, debido a la alta carga mecánica y al mayor riesgo de lesiones. Correr en la zona 1 se centra principalmente en la parte superior de la zona, acercándose a la zona 2. La mayor parte del entrenamiento de resistencia consiste en correr, con el entrenamiento cruzado como alternativa durante la rehabilitación o para prevenir lesiones. Para reducir la carga y, por lo tanto, prevenir lesiones, muchas sesiones de carrera se realizan en caminos de grava y cintas de correr, mientras que las sesiones en pista suelen limitarse a una o dos sesiones semanales durante la fase de preparación, para luego aumentar gradualmente hacia la fase de competición. Regularmente, las sesiones de la zona 3 se diseñan de forma que los marcadores metabólicos se mantengan dentro de la zona, mientras que la velocidad es notablemente mayor, acercándose a las zonas 4-5. |

| Sky Cross-country y Biatlón | El entrenamiento en la zona 1 se realiza principalmente en la parte baja de la zona 1, especialmente durante las sesiones de carrera. El esquí se realiza principalmente en la parte baja y media de la zona 1, desplazándose ocasionalmente a la zona 2 durante las subidas para mantener una buena técnica. Las sesiones de resistencia con esquís sobre ruedas (y esquís) durante el período de preparación se complementan con carreras con y sin bastones sobre superficies blandas. Se realizan sesiones de intervalos específicos con esquís sobre ruedas/esquís en terrenos variados, similares a las competiciones, a menudo combinadas con tiro en biatlón. |

| Remo | El remo incluye una cantidad significativa de entrenamiento cruzado. En concreto, se utilizan grandes cantidades de ciclismo en la zona 1, así como para el calentamiento y la vuelta a la calma antes de las sesiones de remo. El esquí clásico se prioriza en los meses de invierno, cuando el remo en el agua se limita a los campamentos de entrenamiento en el extranjero. Las altas exigencias de potencia del remo requieren un entrenamiento de fuerza regular, y el entrenamiento de velocidad suele realizarse específicamente al final de las sesiones de remo de baja intensidad o en combinación con sesiones de intervalos. |

| Patinaje de velocidad | El patinaje de velocidad implica solo 150-200 h de entrenamiento específico al año debido a la alta carga/desgaste muscular, lo que dificulta el entrenamiento a baja intensidad. Por lo tanto, las sesiones de patinaje de velocidad se realizan principalmente en las zonas 4-5 y como entrenamiento de resistencia anaeróbica. En Noruega, no hay acceso al hielo de abril a agosto. El entrenamiento en las zonas 1-3 consiste principalmente en ciclismo, con sesiones ocasionales en patines y patines en línea. Durante este período se realizan ejercicios de imitación y entrenamiento en seco |

| Ciclismo de ruta | El ciclismo de carretera implica principalmente una larga sesión diaria de 3 a 6 horas de duración, pero estas sesiones incorporan entrenamiento intensivo y entrenamiento de velocidad. Por lo tanto, el entrenamiento intensivo tiene una estructura diferente a la habitual en otros deportes de resistencia. Gran parte del entrenamiento intenso se realiza durante las carreras ciclistas (competiciones), con aproximadamente 50 a 70 días de competición al año. La intensidad en las carreras varía según el tipo de carrera y el rol del ciclista en el equipo. |

| Nadar | El entrenamiento por intervalos se utiliza en todas las intensidades, desde la zona 1 hasta la zona 5, así como en el entrenamiento de resistencia anaeróbica, con raras ocasiones de trabajo continuo. Se incluyen intervalos de descanso cortos en las zonas 1 y 2 por razones prácticas y organizativas, lo que permite a los nadadores ingerir líquidos y nutrientes durante entrenamientos largos y evitar la monotonía. Regularmente, las sesiones de la zona 3 se diseñan de forma que los marcadores metabólicos se mantengan dentro de la zona, mientras que la velocidad es notablemente mayor, acercándose a la zona 4. El entrenamiento por encima de la zona 3 utiliza predominantemente la técnica de crol, mientras que otras brazadas se emplean principalmente en las zonas 1 y 2, abarcando no más del 30-40 % de la distancia total de natación. Se emplean diversos ejercicios de práctica y equipo especial para mejorar la velocidad, el desarrollo de la potencia y reducir la carga. |

| Triatlón | El triatlón combina natación, ciclismo y carrera a pie. Las sesiones de entrenamiento se realizan por separado en estas modalidades, centrándose en las demandas específicas de cada una, y como sesiones combinadas donde se entrenan específicamente las transiciones entre las disciplinas (las llamadas sesiones BRICK). Aunque muchos de los principios de entrenamiento mencionados anteriormente para natación, ciclismo y carrera a pie también se aplican al triatlón, los triatletas entrenan menos en cada una de estas disciplinas y priorizan las sesiones según el rol específico de cada subdisciplina en las competiciones. La parte de natación relativamente corta, con una salida rápida para conseguir una buena posición desde el principio, y las limitaciones técnicas de los triatletas en comparación con los nadadores, llevan a un menor entrenamiento en las zonas 1-3, mientras que se prioriza la zona 4-5. En ciclismo y carrera a pie, los patrones de entrenamiento son relativamente similares a los de los especialistas, aunque la duración del entrenamiento, especialmente en las zonas 1-2, es menor para los triatletas. |

Tabla. Modelos de sesiones de entrenamiento comúnmente aplicados en diferentes zonas de intensidad en atletas de resistencia noruegos líderes a nivel mundial

La distribución de la intensidad del entrenamiento (TID, por sus siglas en inglés) es uno de los elementos más estudiados y debatidos en el entrenamiento de resistencia. En los últimos años, diversos estudios han descrito tres modelos principales: el modelo piramidal, el modelo polarizado y el modelo noruego, también conocido como enfoque de umbral doble (Double Threshold Training). Cada uno presenta una lógica interna distinta en términos de carga, tipo de estímulo predominante y adaptaciones buscadas

En el modelo piramidal, la mayor proporción del volumen semanal se concentra en la zona 1 (intensidad baja), seguida por un menor porcentaje en zona 2 (umbral), y una fracción reducida en zona 3 (intensidad alta). Este patrón ha sido identificado históricamente en corredores de fondo europeos y en deportes cíclicos como el remo y el ciclismo (Seiler & Kjerland, 2006).

Este modelo fue observado también en el trabajo de González-Mohíno et al. (2023), donde los corredores de medio fondo de élite realizaban un 75–80 % del volumen en zona 1, con menor presencia de esfuerzos en zona 3. Esta distribución busca consolidar una base aeróbica sólida sin comprometer la frescura neuromuscular ni el tiempo de recuperación.

Propuesto principalmente por Seiler y colaboradores (Stöggl & Sperlich, 2014), el modelo polarizado se caracteriza por una fuerte dicotomía: aproximadamente un 80 % del entrenamiento se realiza a baja intensidad (Z1), y el 15–20 % restante a muy alta intensidad (Z3), evitando en gran medida el “temido” entrenamiento de zona media (Z2).

Este modelo ha mostrado efectividad en disciplinas de larga duración como esquí de fondo y ciclismo, y ha sido respaldado por estudios que reportan mayores mejoras en VO₂máx y economía de carrera frente a distribuciones más centradas en zona 2 (Stöggl et al., 2022). Sin embargo, presenta limitaciones si se desea estimular de forma específica las adaptaciones del umbral anaeróbico y las capacidades de competición en eventos intermedios.

El modelo noruego, consolidado por el trabajo de entrenadores como Gjert Ingebrigtsen, Marius Bakken y Olav Bu, se basa en realizar dos sesiones de umbral por día (double threshold) dos veces por semana, con intensidades controladas por concentración de lactato (entre 2–4 mmol/L), lo que evita una fatiga excesiva y permite acumular más minutos efectivos cerca del umbral.

Casado et al. (2023) destacan que este enfoque ha logrado mejoras sustanciales en corredores de medio fondo y fondo, favoreciendo adaptaciones periféricas (mitocondriales y capilares) sin comprometer la recuperación. A diferencia del modelo polarizado, el enfoque noruego utiliza la zona 2 como pilar del desarrollo aeróbico.

En el caso de los Ingebrigtsen, una semana tipo incluye:

2 sesiones dobles de umbral (martes y jueves)

1 sesión de intensidad alta (sábado)

4–5 sesiones de baja intensidad (Z1)

Trabajo de fuerza general y ejercicios técnicos

Este enfoque genera una distribución que no encaja ni en el modelo polarizado ni en el piramidal tradicional, sino que prioriza el estímulo controlado y acumulativo en zonas submáximas. Sandbakk et al. (2025) explican que los beneficios incluyen mayor tolerancia al lactato, aumento en la velocidad de competencia y reducción del riesgo de sobreentrenamiento.

| Modelo | % Z1 (acero) | % Z2 (umbral) | % Z3 (alta) | Enfoque |

|---|---|---|---|---|

| Piramidal | 75–80 % | 15–20 % | 5–10 % | Base aeróbica amplia |

| Polarizado | 75–80 % | 5–10 % | 15–20 % | Evita zona media |

| Noruego (Doble Umbral) | 60–70 % | 25–30 % | 5–10 % | Foco en estímulo umbral sostenido |

Este modelo mixto de alto volumen + sesiones umbral ha mostrado resultados notables en corredores noruegos, triatletas y esquiadores de fondo, posicionándolo como una alternativa altamente efectiva para deportes de medio y largo aliento.

En la segunda parte de este blog analizaremos en detalle las características fisiológicas y estructurales de las sesiones de Double Threshold (doble umbral), cómo se aplican, cómo se controlan y por qué han revolucionado el entrenamiento de resistencia moderno.

El análisis detallado de los fundamentos fisiológicos, la estructura metodológica y la evidencia aplicada del modelo noruego de entrenamiento en deportes de resistencia revela un sistema coherente, científicamente sustentado y eficaz para optimizar el rendimiento de atletas de élite. Esta sección discute los principales hallazgos a la luz de las investigaciones revisadas, contrastando sus beneficios, desafíos y posibilidades de aplicación más allá del contexto escandinavo.

Los estudios analizados (Sandbakk et al., 2025; Tjelta, 2019; Casado et al., 2023) muestran que el entrenamiento de umbral doble (Double Threshold Training, DTT) permite acumular minutos efectivos en una franja de intensidad altamente específica (2–4 mmol/L lactato), maximizando la eficiencia metabólica, mitocondrial y cardiovascular sin inducir fatiga excesiva. Esta estrategia ha sido validada tanto en atletas de medio fondo (Ingebrigtsen), como en triatletas (Blummenfelt) y esquiadores de fondo, con mejoras documentadas en VO₂máx, velocidad en el umbral, economía de carrera y resiliencia fisiológica.

Esta eficacia puede explicarse por la superposición sinérgica entre volumen total, densidad del estímulo (tiempo en zona), y precisión en la carga interna, alineando los principios de individualización, especificidad y sostenibilidad que propone la fisiología del entrenamiento (Stöggl et al., 2022). Sin embargo, no existen estudios comparativos entre el modelo de doble umbral y otros modelos de distribución en el microciclo. Los datos obtenidos se basan en análisis de casos exitosos, por lo que se sugiere se conscientes en la aplicación practica del modelo y hacer un profundo análisis y progresión metodológica.

Mientras que los modelos polarizados y piramidales han demostrado ser efectivos en muchas disciplinas (Seiler & Kjerland, 2006), ambos presentan limitaciones cuando se busca una transferencia más directa al rendimiento competitivo en pruebas intermedias (800 m – 10.000 m). La evitación del “training in the middle” que promueve el modelo polarizado puede restringir el desarrollo de capacidades específicas del umbral, cruciales en la fase competitiva.

El modelo noruego, en cambio, no rehúye de la zona 2, sino que la convierte en eje del desarrollo aeróbico funcional. Su aproximación no se basa en el volumen bruto de entrenamiento en baja intensidad, ni en sesiones aisladas de máxima intensidad, sino en la frecuencia, duración y control de las sesiones específicas, aplicando microdosis repetidas de estrés fisiológico cuidadosamente administradas (Sandbakk et al., 2025).

Entre las fortalezas clave del enfoque noruego destacan:

Control fisiológico milimétrico: uso sistemático del lactato para definir la intensidad real de entrenamiento, minimizando la subjetividad.

Acumulación progresiva y sostenible de carga: permite mejorar el rendimiento sin saltos abruptos ni sobreentrenamiento.

Alta frecuencia de estímulo submáximo: genera una mejora eficiente del VO₂máx, la economía de carrera y la tolerancia al lactato.

Integración del entrenamiento de fuerza: favorece la eficiencia neuromuscular sin interferencias negativas (Tønnessen et al., 2024).

Éxito comprobado en múltiples deportes de resistencia.

No obstante sus beneficios, el modelo noruego también enfrenta desafíos relevantes:

Requiere tecnología de monitoreo (lactato, HRV, GPS, software de carga), lo que lo hace menos accesible para entrenadores y atletas sin recursos.

Demanda una alta adherencia y comprensión del modelo, tanto por parte de entrenadores como de atletas. No es un sistema “plug and play”.

Puede generar una rigidez excesiva si no se adapta a las características individuales del deportista (historial, limitaciones, variabilidad diaria).

No ha sido aún validado en poblaciones jóvenes ni en atletas amateurs de forma sistemática, lo que limita su aplicabilidad universal (aunque experiencias parciales sugieren su efectividad adaptada).

El análisis integral del modelo noruego de entrenamiento de resistencia permite concluir que se trata de un enfoque metodológicamente riguroso, fisiológicamente eficiente y exitoso en términos competitivos. A través de la combinación del entrenamiento de doble umbral, el control fisiológico preciso y una periodización basada en sostenibilidad, este modelo ha producido algunos de los mejores atletas de medio y largo aliento en el mundo.

El estímulo en zona umbral (Z2) tiene un potencial adaptativo subestimado: a través del Double Threshold Training (DTT), se puede maximizar la biogénesis mitocondrial, mejorar la economía de carrera, el umbral ventilatorio y la oxidación de lípidos sin generar acumulación de fatiga excesiva.

El control de la carga interna es más importante que la estructura externa: el monitoreo sistemático del lactato sanguíneo y otras variables fisiológicas permite individualizar y ajustar el estímulo, evitando errores comunes de sobreestimación de la intensidad.

El éxito del modelo noruego radica en su precisión, no en su radicalidad: a diferencia de otros modelos que apuestan por el volumen o la intensidad extrema, el enfoque noruego propone acumular carga específica con inteligencia, minimizando el desgaste.

La evidencia científica respalda el modelo en múltiples dimensiones: desde la fisiología molecular hasta el rendimiento competitivo, numerosos estudios validan sus principios, tanto en atletas de elite como en poblaciones recreativas y de salud.

La replicabilidad del modelo depende de la adaptación contextual: aunque es eficaz, el modelo requiere recursos técnicos, educación del atleta, conocimiento metodológico y tiempo de adaptación progresiva. No es un sistema cerrado, sino una plataforma que exige criterio profesional.

Educar en fisiología del umbral y control de lactato: el conocimiento de estos conceptos es indispensable para implementar el modelo con efectividad.

Comenzar con progresiones simples: implementar una sesión semanal de umbral controlado y luego avanzar hacia el doble umbral progresivo.

Utilizar sustitutos del control de lactato si no hay acceso a tecnología: percepción del esfuerzo (RPE 6–7/10), frecuencia cardíaca en zona 2 (85–90% FC máx) y ritmo estable pueden ser guías indirectas.

No sustituir sesiones clave de técnica, fuerza o velocidad: el modelo noruego no descuida estas capacidades, sino que las integra cuidadosamente en la planificación.

Aplicar el modelo en poblaciones no elite con ajustes de volumen y frecuencia: no es necesario imitar el volumen semanal de un atleta olímpico para beneficiarse de este enfoque.

La experiencia de Noruega es un ejemplo concreto de cómo la ciencia del deporte, aplicada con criterio y consistencia, puede transformar la práctica del entrenamiento. Su éxito no radica en fórmulas mágicas, sino en una cultura del detalle, del monitoreo y del respeto por los procesos fisiológicos.

Como entrenadores, científicos o profesionales del rendimiento, es imperativo trascender los extremos —ni solo volumen ni solo intensidad— y comenzar a construir programas sostenibles, individualizados y basados en datos, como lo ha demostrado el modelo noruego.

Continua en la parte 2

Solli, GS, Tønnessen, E. y Sandbakk, Ø. (2017). Características del entrenamiento de la esquiadora de fondo más exitosa del mundo. Frontiers in Physiology, 8 , 1069. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.01069